碓氷関所

概要

899(昌泰2)年、醍醐天皇の代に坂東に出没する群盗の取締のため、相模国足柄と上野国碓氷の2か所に関所を設け、交通を監視したのがはじめである。

その後、1289(正応2)年鎌倉幕府の執権北条貞時によって関長原(群馬県安中市松井田町大字関長)に関所が据えられ、以来戦国時代まで何度か時の権勢によって整備された。1614(慶長19)年大阪冬の陣のとき、井伊直勝が関長原に仮番所をつくり、関東防衛の拠点とした。

1623(元和9)年3月、江戸幕府が関所を横川に移した。横川は碓氷峠山麓の3つの川が合流し、険しい山が迫って狭間となり、関所要害としては最適地であった。参勤交代制が確立した1635(寛永12)年以後は、鉄砲などの武器が江戸に持ち込まれることと、人質として江戸に住まわせていた大名の妻子が国元へ逃げ帰るのを防ぐために(入鉄砲に出女)厳しく取締り、関所手形を提出させた。通行人は番所の前の石段を登り、番所の前にある「おじぎ石」に手を付き、跪いて手形を差し出し、許しを受けたという。

碓氷関所の改め規定は

①制札三ヶ条

②掛板十六ヶ条

③古法申し継ぎ十一ヶ条

④平日の改め四十七ヶ条

などがあった。入鉄砲と出女の取締に重点がおかれ、提出された手形は再び安中藩から幕府に送られて調べられた。

関所の門限は「明け六つから暮六つまで」と定められ、門限以外は特別な場合を除き、固く門を閉じていた。関所を破った人は御定書により磔・獄門の刑に処された。

幕末になると関所の改めも緩やかになり、1869(明治2)年に廃関された。

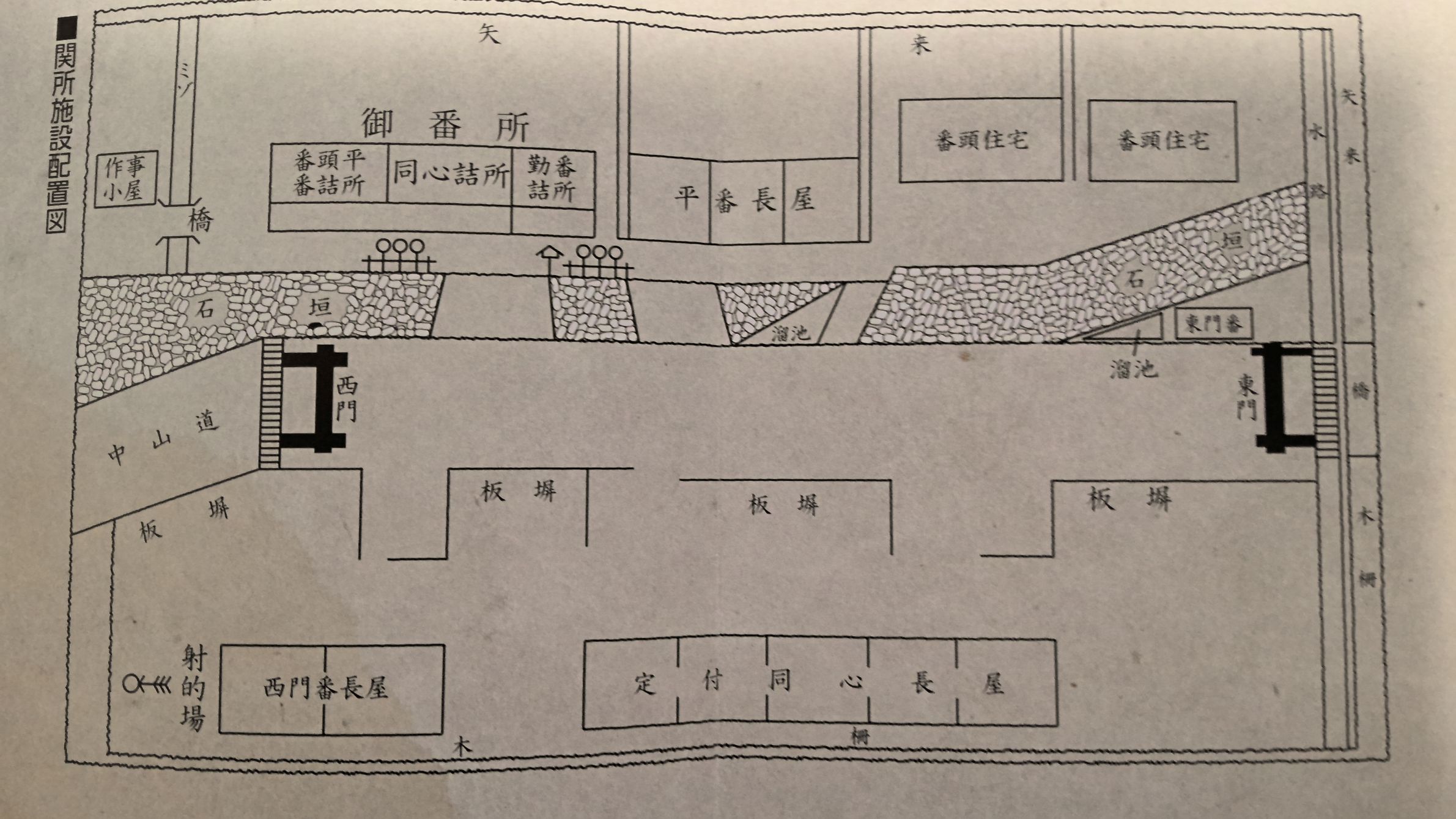

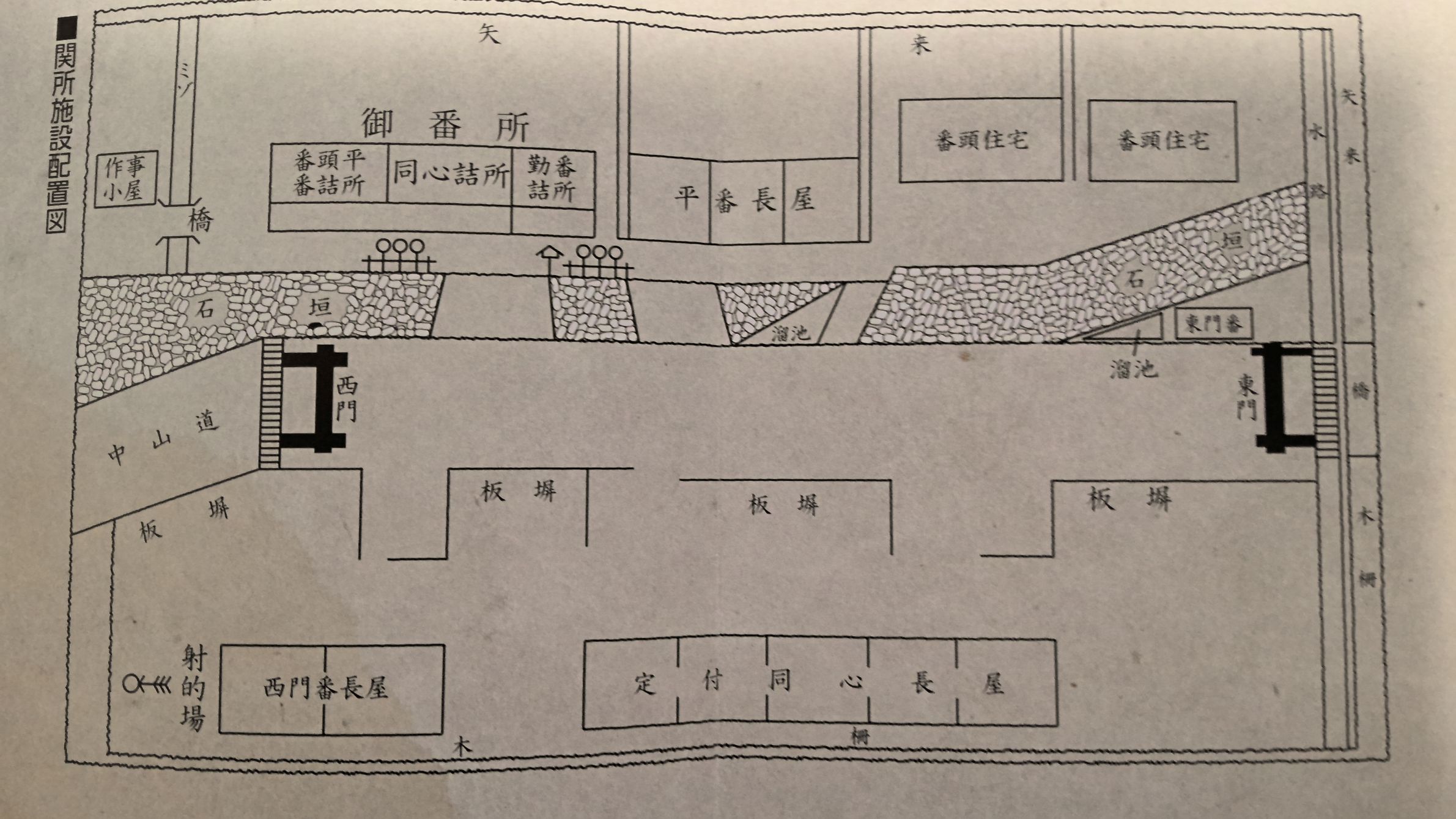

関所の構造

碓氷関所の構えは中山道を西門(幕府の門で天下の門)、東門(安中藩管理)の52間2尺(94.54m)で区切り関門内とした。関所は木柵などで四方を取り囲み、その外側は天然の林による阻害物に遮られ、忍び通ることも不可能な御関所要害が、近御囲・遠御囲と続き、碓氷峠山麓には堂峯番所を置いて通行を監視していた。関所の前には三つ道具と長柄十筋を飾り、正面の軒に安中侯の定紋を染めた幔幕を中央で結び上げ、上り下りする通行者を取り締まっていた。

関所役人

番頭 2人 1日交代で執務、50石の士分で有能豪気な人材を安中藩より派遣していた。上席者に決裁権があった。

平番 3人 番頭より若い士分で、番頭の配下として安中藩より派遣されていた。

同心 5人 定付同心ともいわれ、代々関所に定住していた役人で、手形の受付と案内、犯人の追補などの実務についた。現在も一部子孫が碓氷関所に住んでいる(2023年現在)。

門番 4人 幕府の門である西門は、代々定住の西門番が守っていた。安中藩管理の東門は領内採用の東門番が守った。

改女 2人 西門番の妻女が交代で勤めていた。

中間 4人 近村の藩領民を雇入れ、箱番所に詰めて、関所内の取締り・雑務を行った。

門柱及び門扉

門柱2本(全長3.25m、正面0.3m、側面0.21m)。要所に金具を用いた門扉はケヤキ材の堅固なものである。

copyright (C) teto All Right Reserved