松本城

概要

| 松本城は北東から南西に緩やかに傾斜した扇状地上にある平城である。松本平の中央部にあたる当地は古くは深志といわれ、また延暦年間(782-806)に信濃国府が上田からこの地に移された後は府中とも呼ばれた。室町時代後期に小笠原氏が松本平東方の金華山城(林城)に居を移し、深志には支城を築き、小笠原氏一族とされる坂西氏を在城させたのが松本城のはじめである。当時の名前は深志城であった。今の二の丸東側には市町が形成されていたが、西方一帯は沼地であった。 戦国時代に甲斐から出て信濃経略を企図した武田晴信は、1548(天文17)年に塩尻峠の戦で小笠原長時を破り、松本平南部の村井城を拠点としてさらに小笠原氏攻略を強めた。このため1550年(天文19)年には林城をはじめ深志城などの支城が陥落し、長時は更級の村上義清を頼って北走した。一方晴信は深志城を大規模に改修しその後の信濃経営と越後の上杉氏に対処するための主要基地とした。1582(天正10)年の武田氏の没落と織田信長の急死により、小笠原長時の子貞慶は深志城を回復し、同年7月、地名及び城を松本に改めたといわれる。 本格的な近世城づくりが始まったのは1580年代で、城郭と城下町一体の都市計画を推進したのは、小笠原氏が関東へ移った後、豊臣大名としてこの地に入った石川数正・康長父子である天守は石川康長が1594(文禄3)年頃から建築に着手し、1597(慶長2)年頃までには完成したとみられ、月見櫓のみが寛永年間(1624-1644)に松平直政によって付設された。 1613(慶長18)年、康長が改易された後当城城主として小笠原・戸田・松平・堀田・水野の諸氏がおのおの一、二代ずつで交代したが、1725(享保10)年に戸田氏が再び移封入城した後は明治維新に至るまで同氏歴代が城主として続いた。 明治2年6月の版籍奉還後、全国の城郭はすべて政府の所有となった。しかし、 旧藩主は藩知事としてそのまま城地にあったが、明治4年7月に廃藩置県となり藩知事はすべて東京に移住することとなり、全国の城郭は一部を残し、大部分を破却することとなった。 松本城天守は明治5年1月競売に付され、235両余で落札され、取り壊されることになった。このとき、松本下横田町副戸長の市川量造ら有志が天守保存運動を行った。 天守を利用して博覧会を開催し、資金を得ようと1872(明治5)年1月に市川量造が筑摩県に「建言書」を提出した。このときは天守は陸軍省所属になっていたため借用は不許可となったが、翌1873(明治6)年9月に再び天守借用の「懇願書」を提出すると博覧会開催の許可を得ることができたため、1873(明治6)年11月10日より12月24日まで筑摩県松本博覧会が開かれた。以後、1876(明治9)年まで天守において都合5回の博覧会が開催され、その収益と有志の醵金をもって天守は買い戻されたのである。 |

|

構造

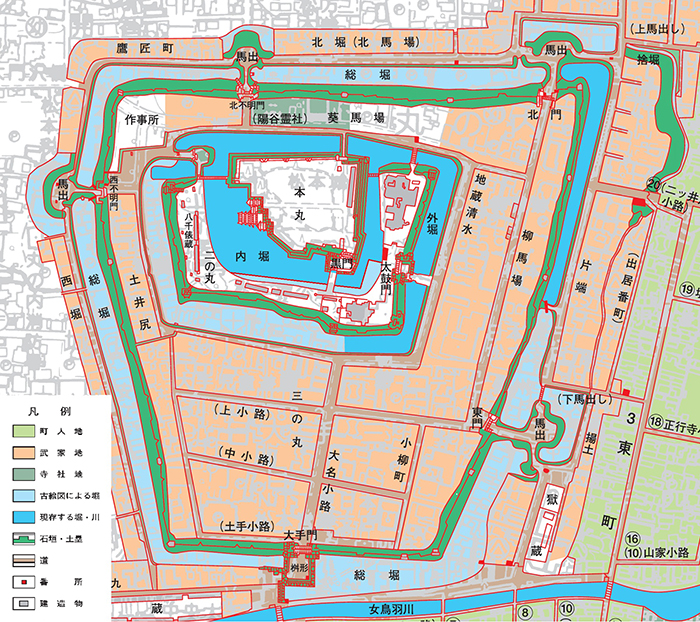

松本城の範囲は、総堀に囲まれた内側を指し、一辺が約1600mのほぼ正方形となる。総面積は約39万平方メートルあり、その約3分の1を三重の水掘が占めている。この三重の水堀りと土塁を巡らして郭の縄張りを行い、本丸と二の丸を内郭とし、三の丸を外郭とした。内堀と外堀に囲まれた本丸には天守と本丸御殿(1726年焼失)、外堀で囲まれた二の丸は二の丸御殿、古山地御殿、蔵などが置かれている。城のある本丸・二の丸の地形は、東北部が高く、西南部は緩やかに傾斜し、本丸は東西がやや長い逆台形に区画されている。三の丸は上級家臣の屋敷地があった。三ノ丸外縁には五ヵ所に門を設け大手口は南端とした。総堀の外には馬出しがつき、周囲は約2kmとなる。さらに城地の東と南を流れる女鳥羽川を外周の堀として城下町を取り込む総構の縄張をとる。

城の別名は鵞湖城(がこじょう)といわれたことが、市内外の著名神社の棟札などにみえる。松本城二の丸西側の内堀の中の島に若宮八幡宮が祀られ、明治に入って撤去されて跡のみ残っている。

城外は南から北へ通る善光寺街道に沿って城下町を割りその東側に寺社を配置した。居住区分は厳格で、士と町人の混住はなく、士屋敷地は木戸の内と外に分けて中級と軽輩の居住区とし、町人地は親町3町、枝町10町、24小路に区分し、身分や職業によって住まわせた。

城のある本丸・二の丸の地形は、東北部が高く、西南部は緩やかに傾斜し、本丸は東西がやや長い逆台形に区画され、その周囲には内堀があり、東・南・西の三方を堀を隔てて二の丸が囲む。内堀の東方隅から東方に延びた堀は、二の丸の郭を囲んでおり、本丸及び二の丸の周囲には最も大きい三の丸の郭がある。その周囲には総堀があり、その外に馬出しがつき、周囲は約二キロである。その外側の城下町に武士屋敷・徒士屋敷・足軽屋敷を配置している。現存する天守・本丸の石垣は石川氏が築いた。松本城は、前期天守として最古に属し、規模が小さく素朴な割合に、最盛期天守に発展する要素を多くもっている。石垣は直線的で反りが少なく低いこと、唐破風(からはふ)・千鳥破風など装飾的要素が少ないことも注意される。

松本城で現存するものは内堀以内、二ノ丸と外堀の大部分および総堀の一部である。本丸には五重六階の天守・三重四階の乾小天守、渡櫓・辰巳附櫓・月見櫓が遺存しいずれも国宝に指定されている。天守の創建年代については諸説があるが、慶長年間には完成していたものと考えられ、その後再三にわたる修理を経ているとはいえ五重天守としては現存最古のものである。外堀以内は国史跡である。

天守最上階にある社(二十六夜神)

天守からの景色

copyright (C) teto All Right Reserved