八槻都々古別神社

| 所在地 | 福島県東白川郡棚倉町八槻大宮224 |

| 主祭神 | 味耜高彦根命・日本武尊 |

| 社格等 | 延喜式 名神大社 旧社格 国幣中社 神社本庁 別表神社 |

| 創建 | 100前後(景行天皇代) |

| 境内社 | |

| その他 | 陸奥国一宮 |

| 別当八槻家 中世に、日本古来の神と仏教が結びついた「神仏習合」が盛んになり、神社は別当(神社に属しつつ、仏教儀礼を行う僧侶)である大善院の八槻家が務めた。八槻家は南北朝時代から修験道(仏教の一派・山伏)の熊野参詣の先達を務めた修験者で、八溝山の修験も大善院配下にあり、東北の一大拠点であった。 中世には高野郷(現・東白川郡周辺)の南郷(旧東白川郡近津村以南)を掌握し、北郷を掌握していた馬場都々古別神社の別当高松家と勢力を分掌した。15世紀頃には依上保(現・茨城県久慈郡大子町付近)を含む白川家中(白川領内)、菊多庄(現・福島県いわき市南域)に及ぶ範囲の熊野参詣先達職を掌握し、白河結城氏の代替わりごとに南郷一円の在地領主が八槻神人として組織され、その神人等の支配権を安堵されていた。 1510年には依上保が白河結城氏から佐竹氏の支配に移り、ついで1560年には八槻より南の南郷の大部分、そして1575年には白川領全土が佐竹氏の占領下に入った。しかし、この時期以降も八槻家は佐竹氏から神主職と神領を安堵されている。1590年の豊臣秀吉の小田原攻めの最中には当時高価だったろうそくを50挺献上しており、秀吉からの礼状が残っている。八槻家の住宅は県の重要文化財に指定されている。 本殿 1711年に焼失後、享保年間(1716-36)に再建されたもの。馬場都々古別神社と同じ三間社流造(正面の柱間が3間で柱が4本、屋根が反り前に曲線形に長く伸びて張り出している形式)ではあるが、彫刻などの細部装飾が華やかで、馬場都々古別神社とは対称的である。 随身門 本殿と同じく、1711年に焼失後、享保年間(1711-36)に再建されている。本殿とほぼ同様の様式細部を有しているが、やや技巧に進んだ感があり、本殿に引き続いて造営されたと考えられている。八脚門(4本の親柱の前後にそれぞれ2本ずつ、合わせて8本の控柱を立てた一重の門)形式。頭貫木鼻(柱の上部を連結する貫を貫通する部分)は獅子・象・獏・麒麟などの彫物になっている。 狛犬 本殿に向かって右に阿像、左に吽像の「阿吽の形」で、前脚立ちで後脚を屈した「蹲踞型」になっている。顔は沖縄のシーサーのようで他の狛犬像では中々見られない形となっている。尻尾は太く先端が空を突く形である「立ち尾形」である。吽像の胸元には子獅子がいる。地面からの高さは台石も含めて2メートルほど、狛犬像自体の高さは約70センチメートルで台座と一体に掘り出されている。建立は1840年11月吉日で寄進者の居住地に水戸や会津、白川(白河)などがあり、八槻都々古別神社の影響力がうかがえる。作者は残されている文書によると「留蔵」と「力蔵」。 御田植祭(おたうえさい) 豊作を願って、年の初め(旧暦1月6日)の午前10時から、神楽などとともに、稲作の作業過程を台詞のやりとりと簡単な所作で模擬的に演じるものである。能狂言風な所作による田遊びで国の重要無形民俗文化財に指定されている。拝殿で行われ、宮司の祝詞奏上に続いて楽人による奉納の舞が行われる。最後に楽人善院で「中飯中飯」と言って切り餅を参拝者へ配る。形態から室町時代以前に遡ると思われ、約400年以上続いている。 |

|

|

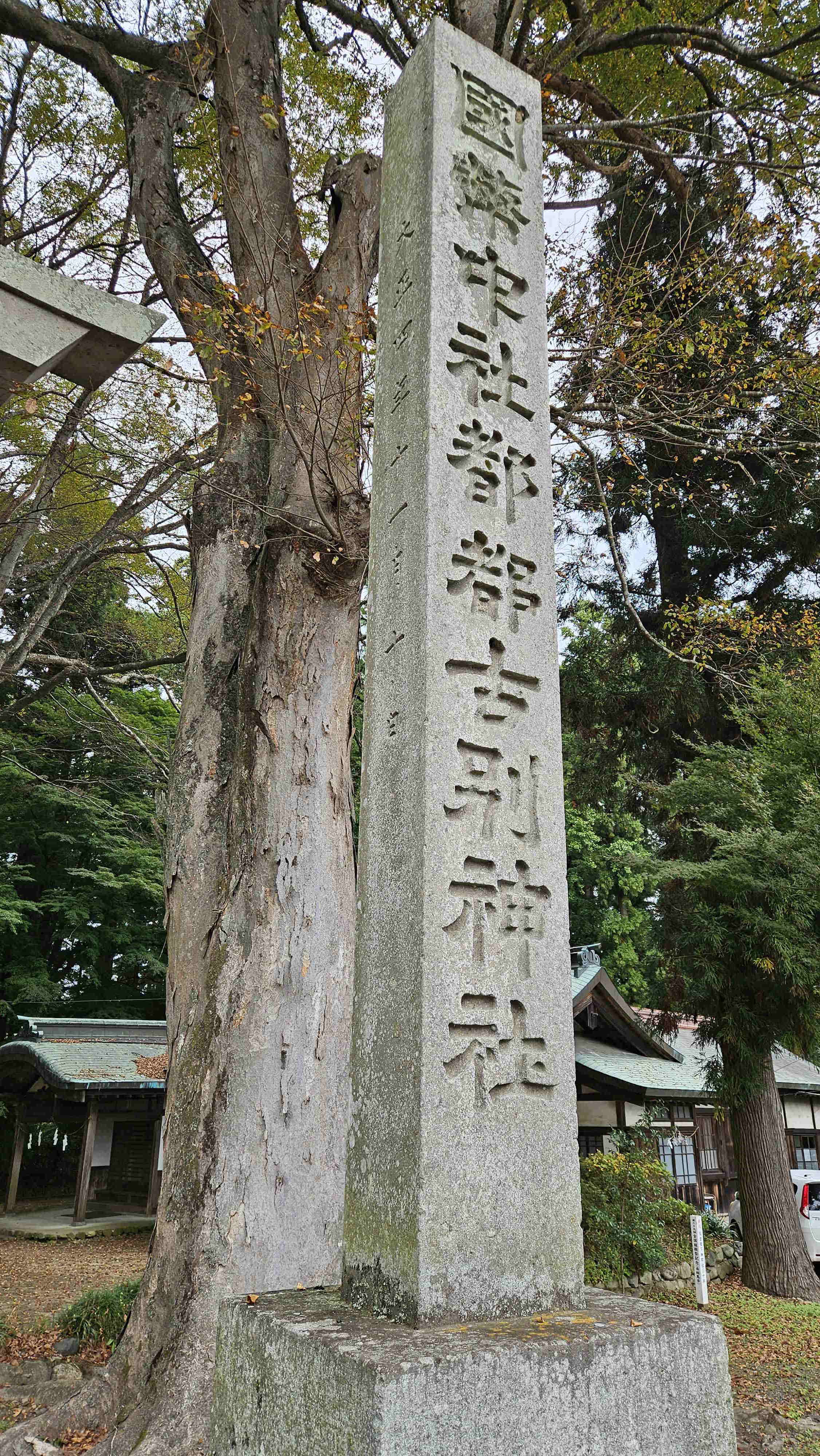

| 鳥居と社号標 | 手水舎。盥漱(かんそう)とは手を洗い口をすすいで身を清めること。柱の札には 「境内地内・手水舎にのり・シールクギでの打ちつけによる千社札の貼りつけはご遠慮下さい」 とある。 |

|

|

| 縁結びの神の祠 | 社務所 |

|

|

| 社号石(左)・随身門と狛犬(右) | 手水舎前にある小さい像 |

|

|

| 左側の狛犬 | 右側の狛犬 |

|

|

| 随身門。額には「奥州一宮」とある。 | 随身(左)・額・随身(右) |

|

|

| 随身門内部。 | |

|

|

| 随身門裏側。 | 随身門裏側の狛犬。 |

|

|

| 拝殿 | 社額 |

|

|

| 随身門と拝殿の間 | |

|

|

| 本殿 | 本殿右手にある皇朝工祖神社(左)と熊野神社(右) |

|

|

| 本殿右手にある北野神社 | 熊野神社や北野神社の近くには石灯籠が並ぶ |

|

|

| 神社の裏を近津川が流れる。 近津川を少しだけ遡ると神主免という地名がある。この神社の神主に与えられた土地であったのか。 |

都々古の森の池との看板がある池。鯉がいた。 |

copyright (C) teto All Right Reserved