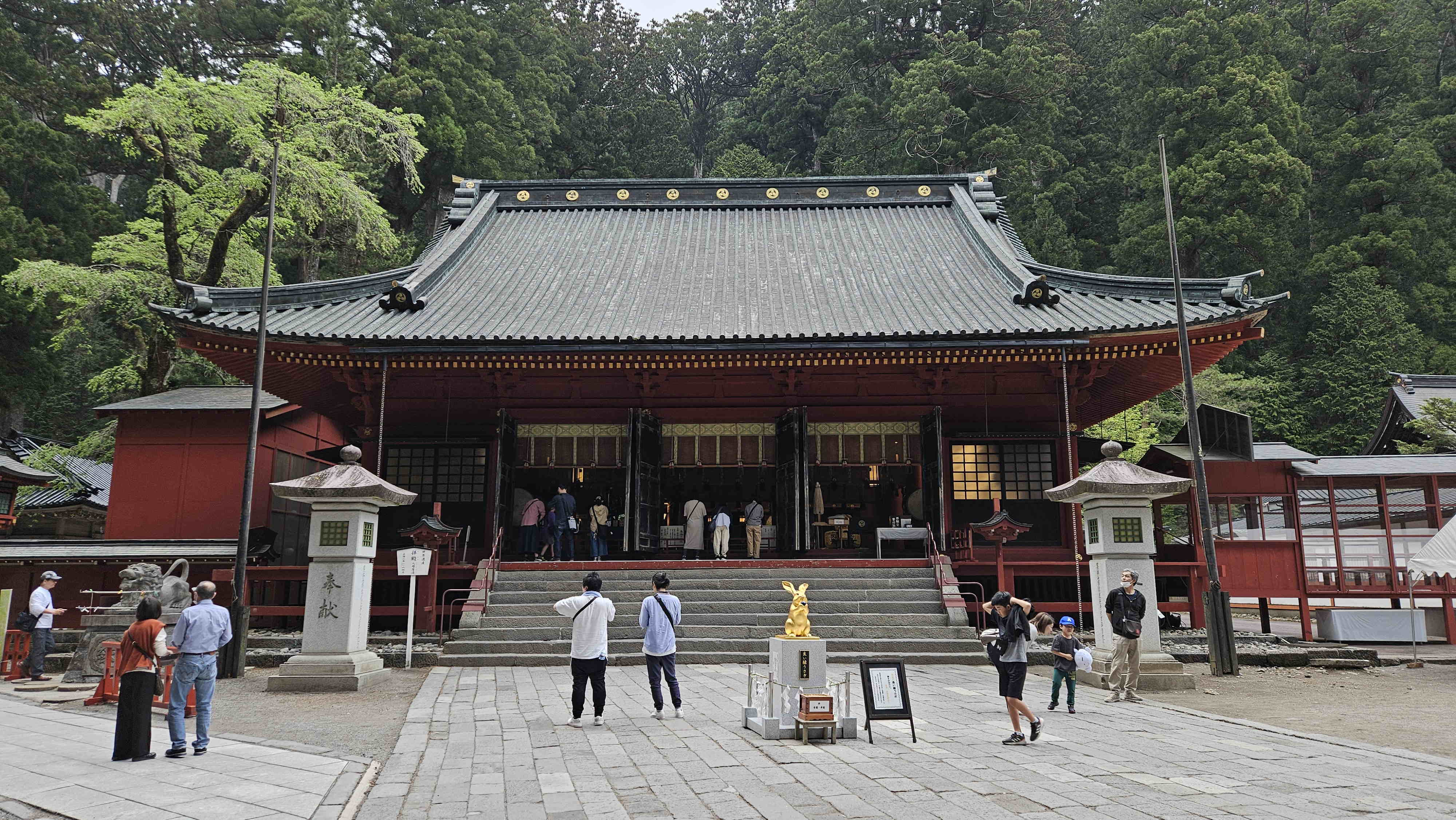

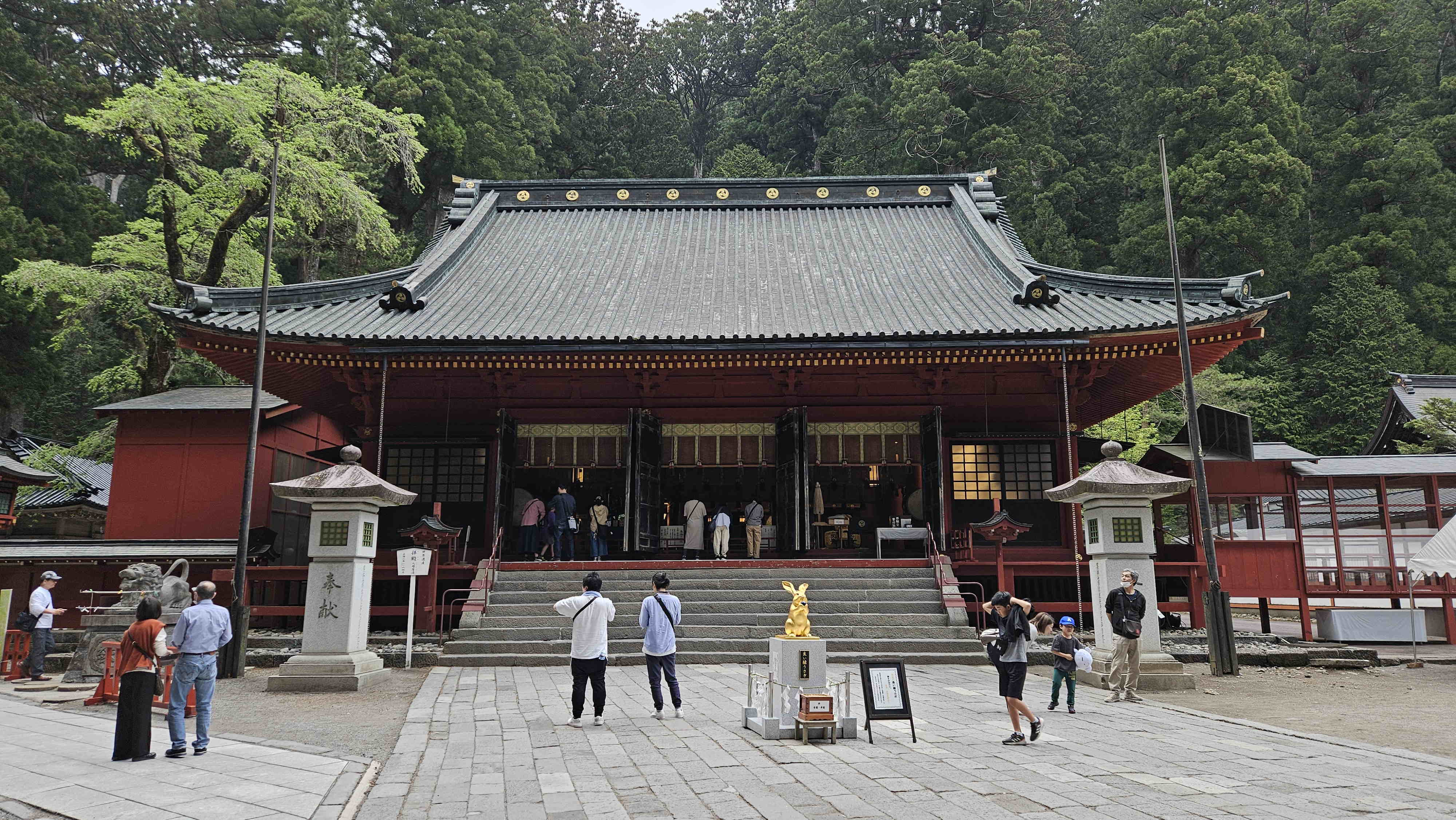

日光二荒山神社

|

| 所在地 | 栃木県日光市山内2307 |

| 主祭神 | 大己貴命(おおなむちのみこと・父) 田心姫命 (たごりひめのみこと・母) 味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと・子) の親子三神である二荒山大神(ふたらやまのおおかみ) |

| 神体 | 男体山 |

| 社格等 | 名神大社 旧国幣中社 |

| 創建 | 767 |

| その他 | 下野国一宮論社 |

日光東照宮のそばにある本社、中禅寺湖北岸にある中宮祠、男体山山頂に祀られる奥宮の総称。摂末社として、若子神社及び、日光連山の女峰山・太郎山・大真名子山・子真名子山・赤薙山・前白根山・奥白根山にある神社なども含め境内地は3400ヘクタールにおよび、華厳滝・いろは坂・戦場ヶ原なども含まれる。本社は古くは新宮と呼ばれ、本殿・拝殿・社務所の他に、西側の神苑には末社の日枝神社・朋友神社・大国殿・神輿舎が建っている。また、南西方向の大谷川の近くに別宮である本宮神社がある。

|

| 本社境内図 |

| 歴史 勝道(735-817)が767年に二荒神の祠(後の本宮神社)を立てたのが始まりである。782(天応2)年には勝道が3度目の挑戦で男体山の頭頂に成功し、山頂に奥宮を建てた。その後も784(延暦3)年には中禅寺、790(延暦9)年には本宮神社を建てている。二荒の名は音読みした「ニコウ』に日光の字をあて「ニッコウ」と読み日光の地名の語源になったという説がある。 二荒神の記録が残る最も古いものは「続日本後紀」で、836(承和3)年12月23日に「下野国従五位上勲四等二荒神に正五位下が授けられているというものである。延喜式神名帳には「二荒山神社名神大」とあるが、河内郡の一座とあるため、これを宇都宮二荒山神社に比定する説もある。 二荒山の初見は栃木県日光市清滝の清龍寺に伝わる大般若一切経の奥書で「大治4年 二荒山一切経」と記されている。語源については男体山・女峰山の二神の出現による二神二現説、観音浄土の補陀洛(ほだらく)からフダラクをフタラと変わった説、当地の気象が年に何度か荒れる暴風雨をもととする説、アイヌ語を期限とする熊笹をフトラと読んだところからフタラと変わった説など様々な説がある。男体山頂遺跡からの出土品から鎌倉初期には二荒と日光が併用されていたことが確認されている。この時期に二荒山の山岳信仰が最盛期を迎えており、神社祭礼も同時期に形態が確立されたと見られる。室町時代には新宮を始めとする日光山内は繁栄を極め、伝世する宝物もこの室町時代の什器や奉納品が最も多い。このころ、日光山領は日光市・鹿沼市・栃木市・宇都宮市・下都賀郡・河内郡などに広がっていたが戦国時代に日光山が小田原北条氏に加勢していたため、1590(天正18)年豊臣秀吉によってすべて没収された。 1617(元和3)年東照社(現・日光東照宮)が創建され、1619(元和5)年に本社が西奥の現在地へ移建された。 1871(明治4)年の神仏分離令により、日光山は日光二荒山神社・日光東照宮・輪王寺の二社一寺に分離された。1873(明治6)年に国幣中社となり、二荒山の女人禁制も解かれた。1908(明治41年)には古社寺保存法により各社殿と神橋が重要文化財の指定を受けている。1951(昭和26)年に日光連山国有地3400ヘクタールが無償譲与され現在の境内地の基盤が確立した。 1999(平成11)年、本社・別宮・神橋などの重要文化財23棟が日光東照宮・輪王寺とともに「日光の社寺」として世界遺産に登録された。 本殿 大己貴命・田心姫命・味耜高彦根命の三柱の神々が祀られている。現在の建物は1619(元和5)年に二代将軍秀忠によって寄進されたものである。 拝殿 拝殿は採点や祈祷を行う場所であり、本殿とは渡殿とでひと続きとなっている。本殿と比べて控えめな装飾が特徴的。個々にある武士像は祀られている神々を保護し、絵には神の使者である鹿が描かれている。 神橋 山菅の蛇橋(やますげのじゃばし)とも呼ばれる。語源は勝道がこの地を訪れた際、急な川を渡ることができず神に念じたところ赤・青の二匹のヘビが両岸を結び、滑らないように自らの背に山菅(ヤブランという草の古名)を生やし一行を渡らせたという言い伝えである。過去には将軍や行者など限られたもののみが渡ることができた。 日枝神社 848(嘉祥元)年、天台宗の第3代座主・円仁(794-864)によって創建されたと伝わり、祭神である大山咋命は山の神・健康の神である。現在の建物は1644(寛永21)年頃に建てられたものである。 神輿舎 1617(元和3)年に東照宮の御仮殿として建築された建物。寛永の大造替(1634)年以後の彩色等で装飾された建物とは異なり、白木の建築は創建当時の東照宮を偲ばせるものである。味耜高彦根命。大己貴命・田心姫命の乗る神輿が安置されている。 大国殿 1745(延享2)年創建。大黒が祀られており、大黒天の様々な図像が安置されている。入口右側の石像は垂仁天皇に不老不死の力を持つ橘を日本に持ち帰るよう命じられたとされる田道間守であり、右手に橘の木を持ち、菓子の神としても信仰されている。 朋友神社 知恵と医薬の神である少彦名命を祀る神社。奈良時代の歴史書「古事記」において、少彦名命は二荒山神社の主祭神大己貴命の日本統治を助けた神であると記述されている。社の正確な創建時期は不明であるが、手水鉢石に「宝暦三」(1753)と刻まれているため、250年程度の歴史はあると考えられている。 二荒霊泉 二荒山神社周辺で湧出する2つの泉の水が引き込まれている。一つは本殿の背後にある高齢さんから湧き出る「薬師の霊水』で眼疾に効果があると言われている。もう一つは「酒の泉」で、当地の西約1kmの場所に立つ滝尾神社の辺から湧き出ている。「酒の泉』の水で造った日本酒は非常に味が良くなると言われ、毎年春と秋になると、全国の酒造業者がここに来て水を少しだけ汲み、仕込みの種水として利用する。本社の入口付近に設置された酒樽は、そういった酒造業者が奉納したものである。また、二荒霊泉の水は「若返りの泉」とも知られており、健康や若返りを願う参拝者がここで水を汲み飲んでいる。 化け灯篭 鎌倉時代の1292(正応5)年、有力節であった鹿沼勝綱が寄進したとされる青銅製の灯籠。江戸時代にや関係後の侍が灯籠の明かりを亡霊の炎と見誤り、たびたび灯籠を日本等で切りつけたとされ、灯籠の各所に刻み込まれた70数カ所の小さな刀傷はその時のものである。 |

大鳥居と石柱 |

本殿 |

|

神橋 |

|

日枝神社 |

|

神輿舎 |

|

二荒霊泉 |

化け灯篭(右)・御神木(左)・本殿(右奥)

copyright (C) teto All Right Reserved